Luglio 2024. La “bomba” è già scoppiata. Alberto Grandi e Daniele Soffiati, voci del podcast Doi, “Denominazione di origine inventata”, hanno pubblicato “La cucina italiana non esiste” ovvero bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici, un libro (edito da Mondadori) in cui “sconfessano” tutto ciò che pensavamo di sapere sulla nostra cucina. Professore associato di Storia del cibo all’Università di Parma dove insegna anche Storia dell’integrazione europea, Alberto Grandi nel 2018 ha pubblicato il bestseller Denominazione di Origine Inventata con Mondadori. Da questo libro è nato il famoso podcast DOI, scritto e narrato insieme a Daniele Soffiati. Insieme hanno dato vita al libro La cucina italiana non esiste, un testo che incuriosisce e stupisce generando anche sentimenti contrastanti in coloro che, al valore delle tradizioni, sono fortemente legati. Rossella Ardizzone su “Il Fatto Alimentare” ha ricostruito passo passo tutti i concetti che il libro ha messo in sequenza per dimostrare, secondo gli autori, che davvero la cucina italiana è stata un’invenzione. Francesca Favotto mossa d’altrettanta curiosità ha realizzato, invece, per “Vanity Fair” un’intervista agli autori dove li pone all’attenzione di molte delle curiosità che il libro ha suscitato. Ne abbiamo tratto qualche spunto per capire la portata di un libro che non è affatto passato inosservato.

Il quesito di partenza è roboante. La cucina italiana è un’invenzione? Ma nel libro in questione la risposta è chiara. “Sì, perché, a dire la verità, la cucina italiana è concettualmente un’invenzione recente e di fatto una bugia del marketing”. Partendo da questo assunto, attraverso un excursus storico, questo lavoro editoriale mette in sequenza con date, storie e origini le abitudini alimentari degli italiani, raccontandoci la genesi di quegli alimenti e di quelle ricette che oggi sono le più rappresentative della cucina italiana tanto che spesso le riteniamo pietre miliari e ne difendiamo il diritto di appartenenza noi a loro e loro alla tradizione. E qui nasce e resiste, pur se invisibile per la gran parte degli italiani, il maggiore degli equivoci. Che la tradizione per esistere deve affondare le proprie radici in un passato dentro il quale i due autori scavano non trovando nulla.

Rossella Ardizzone con puntiglio meticoloso e lo scrupolo dei buoni colleghi giornalisti che si dedicano ai temi del food ha messo assieme, a tal proposito, i capisaldi della narrazione che nel libro “La cucina italiana non esiste” vanno a sostenere una tesi che demolisce per intero il mito della tradizione enogastronomica italiana. «Nel libro – scrive Rossella Ardizzone – non si mette in discussione la qualità dei piatti e dei prodotti che oggi popolano da nord a sud, da est a ovest il nostro territorio, ma gli autori cercano di ridimensionare la narrazione ‘mitologica’ di determinati prodotti e ricette che fanno parte della cucina italiana. La cucina in generale è frutto di incroci e contaminazioni e quella italiana in particolare, con la sua storia di migrazioni e di una grande presenza di dominazioni da differenti parti del mondo, ne è stata fortemente caratterizzata. Il cambiamento è una costante, nessun prodotto o pietanza è così da sempre e, soprattutto, ogni piatto ha una storia molto più recente di quello che si vuol far credere».

«Identità e cultura nazionale, secondo gli autori, sono i due aspetti su cui bisogna concentrarsi. L’identità della tavola, infatti, muta continuamente insieme ai cambiamenti sociali, economici e culturali del Paese. E se di cultura nazionale si vuole parlare, in realtà questa nasce nelle Little Italy delle comunità di emigranti che si uniscono nel nuovo Paese di arrivo dove, contestualmente, prendono vita nuove abitudini alimentari. Così il ruolo degli emigrati negli Stati Uniti torna cruciale. L’emigrazione negli Stati Uniti, in particolare quella che ha visto tra i quindici e i venti milioni di italiani spinti dalla fame emigrare tra il 1870 e il 1914, è stata quella che più di tutte, si legge nel libro, “ha condizionato lo sviluppo dell’alimentazione in Italia, per gran parte della ristorazione italiana nel mondo e quindi per l’immagine internazionale della cucina italiana i piatti proposti arrivano dagli usa più che dall’Italia. Gli spaghetti with meatballs (o spagetti secondo la grafia in uso negli Stati uniti) o gli spaghetti alla bolognese sono proposte immancabili nei ristoranti italiani di tutto il mondo, sono americani e non italiani”.

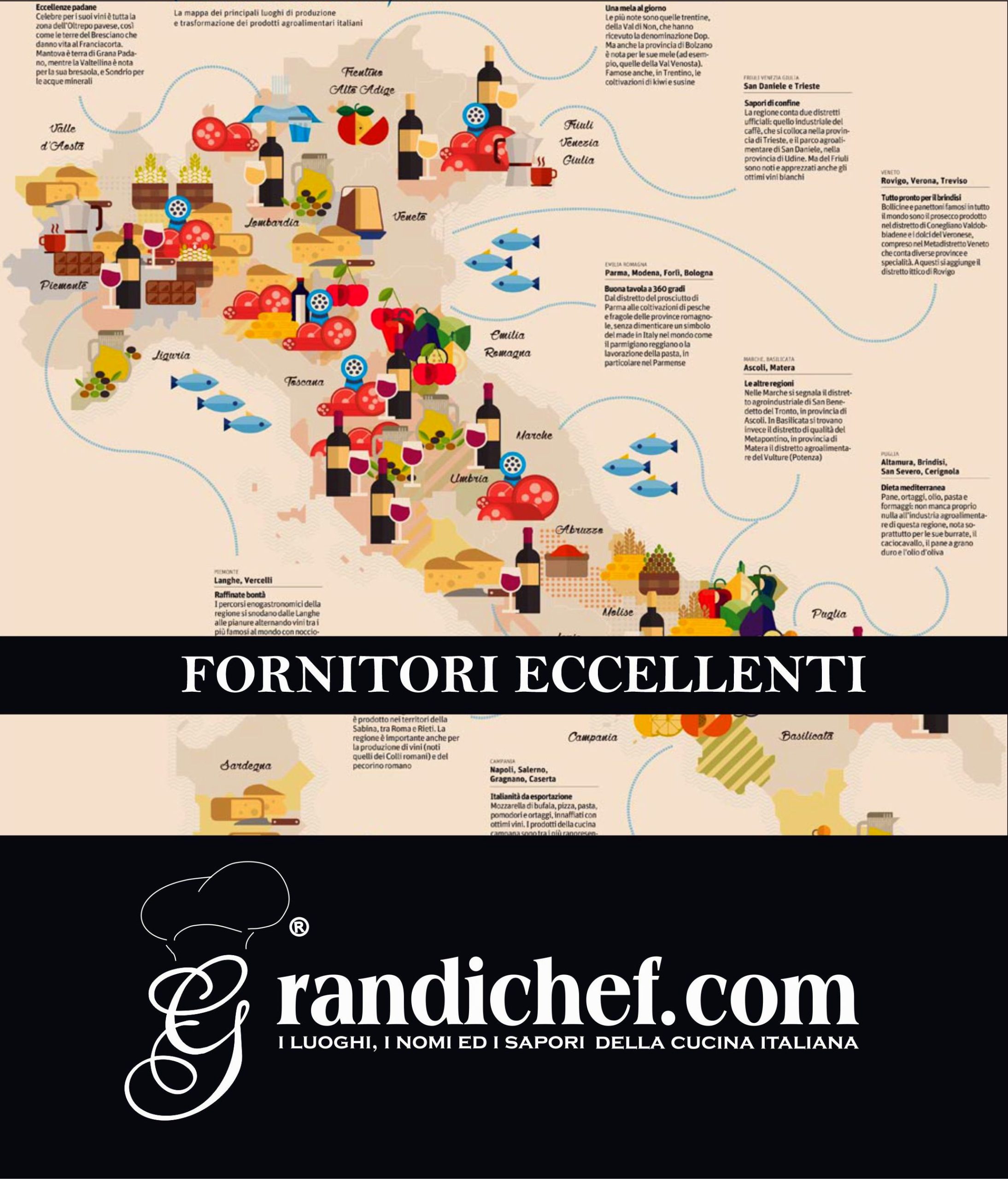

Ma la cucina italiana per gli italiani e la cucina italiana per il mondo sono due visioni completamente diverse, ci fanno notare gli autori, dove per il mondo la nostra cucina consiste “di piatti ben consolidati di poche ricette universalmente associate al bel paese (almeno nel nome) dalle quali dipendono il successo internazionale e la reputazione gastronomica dell’Italia” ma “all’interno dei confini nazionali, prevale ampiamente una tendenza localistica estremamente accentuata; quando dall’Italia si prova a definire la cucina italiana si ricorre alla metafora del mosaico e si esaltano le differenze regionali”. Due visioni quindi completamente differenti di una stessa realtà. Nessuna delle due visioni era in grado di formare un modello. Anzi. Se di un modello alimentare italiano nel quale tutti potevano riconoscersi esisteva era quello della fame e della povertà. Un binomio che ha caratterizzato in particolare il periodo che va dall’età napoleonica in poi, quando gran parte della popolazione della penisola viveva in condizioni estremamente precarie, situazione collegata anche al dominio straniero e alla mancanza di un’unità economica e politica. Insomma, sino alla Rivoluzione Industriale la ricchezza delle tavole, di cui si trova testimonianza nei ricettari dei cuochi, era un privilegio riservato “a ristrettissime élite”. Basta dare uno sguardo alle fonti per sapere che “all’indomani dell’Unità si calcolava che la sterminata popolazione contadina (circa il 70% del totale) non consumasse mai carne, lo stesso valeva per il pesce, il latte, il formaggio e in generale i grassi, con la parziale eccezione del grasso di suino, di minore qualità” e che “cereali, legumi, castagne e vino erano il nutrimento degli italiani negli ultimi decenni del XIX secolo”.

Poi il libro apre spiragli e un viaggio nell’Italia delle pestilenze, delle carestie e delle migrazioni, Grandi e Soffiati ci raccontano i retroscena di piatti simbolo della cucina italiana. La pizza, per esempio, ai tempi non si considerava certo un’eccellenza come viene raccontata oggi, anzi “poco rappresentativo della cucina italiana” e le cui testimonianze ottocentesche ci dicono che “la pizza napoletana è il simbolo della miseria e del sudiciume che caratterizzano i quartieri popolari di Napoli (…) un cibo da evitare se si vuole stare in buona salute”. Così i maccheroni al pomodoro, la cui salsa in realtà era sconosciuta da noi ma già industrializzata negli USA. Solo quando è diventata il perno dell’alimentazione degli italiani in America, la passata è arrivata nella nostra cucina. “Insomma gli italiani in Italia non conoscevano la salsa di pomodoro e chi la mangiava poteva farlo solo d’estate, quasi esclusivamente al sud, nelle settimane della raccolta. Gli italiani hanno cominciato a consumare davvero la salsa di pomodoro per tutto l’anno in America, a partire dalla fine dell’ottocento, e solo nei decenni successivi le abitudini acquisite oltreoceano si sono imposte nello stivale, da sud a nord. La cucina italiana è americana”.

“Da questa citazione, – continuano gli autori – si può dire che la grande migrazione verso il continente americano ha avuto un ruolo importante nella costruzione di un gusto italiano a tavola”. Da Carlo Magno a Michelangelo. L’imperatore Carlo Magno era ghiotto di formaggi, Michelangelo apprezzava la Casciotta di Urbino, Papa Pio II a “Pienza faceva marchiare le forme provenienti dai migliori pastori della zona per portarle a Roma”. Ricco di aneddoti il libro arriva anche al Parmigiano, formaggio del migliore brand italiano, la cui narrazione, pur essendo una delle poche che vanta documenti e testimonianze che coprono circa ottocento anni, riserva alcune sorprese che nel libro vengono sottolineate. Nel 1855, per esempio nella famosa guida Baedeker dedicata all’Italia, parlando di Parma si legge che: “l’apprezzato formaggio Parmigiano, qui chiamato grana, porta il suo nome ingiustamente, poiché viene prodotto in Lombardia”. Non mancano nel libro i riferimenti all’olio di oliva extravergine e al caffè la cui usanza italiana di berlo al mattino a colazione sembra un’abitudine nata sul finire della prima guerra mondiale, del resto come scriveva Giuseppe Baretti a fine Settecento in Relazione degli usi e costumi d’Italia “la generalità de’ nostri contadini e del basso popolo fa colezione con della polenta.”

Tra verità nascoste e miti smascherati il libro di Grandi e Soffiati arriva al ruolo dell’industria che nel food si organizza presto. Dalla storia dei prodotti già citati allo Spritz, dallo speck dell’Alto Adige, alla cotoletta alla milanese, al lardo di Colonnata per citare solo alcuni dei prodotti di cui ci raccontano gli autori. Poi la domanda che ritorna più volte nel libro: dove hanno radici le tradizioni che oggi caratterizzano la nostra cucina e il nostro territorio?

Così smascherando storie e leggende il libro fa focus sulla realtà dell’industria agroalimentare, degli allevamenti intensivi, dei processi produttivi industriali, della PAC, ma anche del ruolo che il turismo sembra aver avuto in quello che gli autori definiscono “il marketing della tradizione” e non mancano riflessioni sul nesso tra innovazione e tradizione. Per capire le origini di un prodotto bisogna anche sapere cosa sono e come nascono i marchi DOP, IGP, De.Co, ecc., ponendo attenzione a un passaggio: “Determinare l’area di produzione di una denominazione è sempre un atto arbitrario, legato a logiche economiche più che a vere considerazioni di carattere storico e culturale”. Come, ad esempio, la DOP del gambero rosso di Mazara del Vallo, che in realtà si pesca soprattutto nei mari libici. La cucina italiana per Grandi e Soffiati nasce nel secondo dopoguerra. Dall’apertura del primo supermercato, all’arrivo dei frigoriferi, della TV con Carosello, è da questo momento storico fatto di questa nuova realtà tecnologica che entra nelle case degli italiani, sostengono gli autori, che si può iniziare a parlare di una cucina italiana e della sua nascita. Quindi la cucina italiana per come la conosciamo noi oggi non ha più di 50 o 60 anni perché solo dal boom economico e grazie alla disponibilità dei prodotti industriale e all’arrivo degli elettrodomestici, le mamme e le nonne italiane hanno avuto la possibilità di creare la cucina domestica che nulla ha a che vedere con quella precedente, fatta di polenta, vegetali e povertà dell’enorme massa contadina che popolava l’Italia da sud a nord sino agli anni ’50 del XX secolo.

Prima di questa stagione povertà e fame erano dunque i protagonisti di un Italia tutt’altro che unita, e quello che conosciamo oggi in materia gastronomica e dei ‘leggendari’ prodotti tradizionali risale al periodo post boom economico. Come il tiramisù, oggi considerato un dolce tipico della tradizione “è figlio della rivoluzione dei consumi, della diffusione dei frigoriferi e dei supermercati in Italia con i savoiardi e il mascarpone”.

Una tesi che arriva di fatto a scontarsi con ciò che, a gran voce, pure si è paventato e richiesto un anno prima dell’uscita del libro. Il 23 marzo 2023 l’Italia ha ufficialmente presentato all’Unesco la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità e i promotori dell’iniziativa sono stati l’Accademia Italiana della Cucina, la Fondazione Casa Artusi, La Cucina Italiana. Grandi e Soffiati, citando Il Cavaliere inesistente di Italo Calvino che “un pò alla volta imparò ad essere”, scrivono: “fino a qualche tempo fa, gli stessi promotori di tale candidatura esaltavano i localismi estremi e concettualmente inconciliabili arrivando ad affermare che l’idea di cucina italiana non poteva esistere”. “Se oggi – si legge nel libro – assaggiassimo i prosciutti frutto delle secolari tradizioni contadine, ma senza le migliorie introdotte dai moderni processi produttivi, che giudizio ne daremmo?” E la risposta che essi stessi danno è che con ogni probabilità ne rimarremmo disgustati. Discorso che si potrebbe fare per qualsiasi prodotto (vedasi il caso della pizza precedentemente citato) da cui il paradosso: “la nostra moderna industria alimentare, per rendere più attraenti i propri prosciutti o formaggi, occulta le migliorie produttive introdotte spendendo fior di quattrini, richiamando invece alla memoria lavorazioni del passato rudimentali, approssimative, prive di igiene. Insomma, siamo di fronte all’unico paradossale caso di industria miliardaria che per vendere ha deciso di spacciarsi per bottega, meglio se medievale. Un po’ come se i colossi della siderurgia fingessero dì essere fabbri e maniscalchi…”. A ogni prodotto la sua narrazione. E se abbiamo ancora dei dubbi sulla costruzione della narrazione gli autori ci portano l’esempio recente del granchio blu ed essi stessi ne imbandiscono la narrazione con un ipotetico dossier storico “nuove eccellenze e nuovissime antichissime tradizioni arriveranno sugli scaffali dei negozi (…). Prima additato come pericolosa minaccia alle nostre tradizionali produzioni di mitili, è diventato esso stesso prodotto gastronomico di qualità e chissà che presto non venga avviata la procedura per ottenere il marchio DOP, o almeno IGP, con tanto di dossier storico a dimostrare come già il Doge di Venezia Enrico Dandolo all’inizio del XIII secolo ne fosse particolarmente ghiotto e proprio per questo si intestardì a voler conquistare il piccolo porto friulano di Muggia, dove i granchi blu erano particolarmente gustosi”.

Su questa strada si consolida il convincimento che la famigerata tradizione enogastronomica italiana altro non è che un’invenzione. Tanto che non si può non evidenziare la citazione che gli autori fanno del libro di Hobsbawn e Ranger del 1983 dal titolo L’invenzione della tradizione, la più famosa delle quali è il kilt scozzese. Ma ancor più interessante è il saggio con cui si chiude il libro dal titolo Tradizioni e genesi dell’identità di massa in Europa in cui l’autore “spiega come ogni società abbia accumulato una riserva di materiali in apparenza antichi per rinsaldare vincoli nazionali, per connotare più marcatamente la fisionomia di partiti o di ceti, o per attenuare quel senso di insicurezza che si poteva avvertire guardando a un futuro di radicali innovazioni”. Il libro non ha fatto rumore solo perché inverte un convincimento diffuso assai ma perché è senza dubbio interessante e consente di raccogliere ottimi spunti di riflessione e riferimenti bibliografici utili essi stessi, per chi lo vorrà, approfondire le differenti tematiche affrontate. Nonostante “in alcuni passaggi – sottolinea opportunamente Rossella Ardizzone – si potrebbero ravvisare delle forzature o forse no, ma sicuramente è un libro che esce dagli schemi, controcorrente rispetto a una narrazione istituzionale che ha ormai fatto breccia nell’immaginario dei consumatori”.

Così dal tono più classico della recensione puntuale e dettagliata di Rossella Ardizzone de “Il Fatto Alimentare” si è passati anche al tono del confronto con gli autori che hanno risposto alle domande di Francesca Favotto che per “Vanity Fair” ha voluto solleticare Alberto Grandi e Daniele Soffiati sulle stesse provocazioni che essi hanno voluto sostenere attorno ad un mito della identità italiana.

Perché se “le nostre nonne cucinavano male (e la cucina italiana non esiste). «O meglio, esiste, ma non ha la gloriosa e leggendaria storia alle spalle, che a noi italiani piace tramandare e che però, non ha fondamento» c’è da preoccuparsi e soprattutto da ricapitolare un caposaldo assai comune.

«Facciamo i seri: era solo trent’anni fa quando Gualtiero Marchesi, considerato il fondatore della nuova cucina italiana, consigliava di mettere la panna nella carbonara, e a nessuno veniva in mente di scatenare autentiche guerre di religione come avviene oggi», commenta subito Grandi.

E oggi, che sta succedendo, allora?

Alberto Grandi (AG): «Quando manca un senso di identità, te la vai a costruire a tavolino. Attenzione, che sia chiarissima una cosa: è vero che i prodotti italiani sono buonissimi, spesso i migliori al mondo, ma è falso che abbiano origini leggendarie, perse nella notte dei tempi. Non è serio sostenere che Michelangelo faceva incetta di lardo ogni volta che passava per Colonnata, così come non è credibile che i milanesi abbiano insegnato agli austriaci a preparare la cotoletta. La ricerca storica attesta che la cucina italiana, intesa come prodotti e ricette della tradizione, è un’invenzione recente e, di fatto, un’efficace trovata di marketing: a tavola non mangiamo la tradizione culinaria italiana, ma la narrazione di essa che è arrivata fino a noi».

Per questo affermate che le nostre nonne cucinavano male, distruggendo il mito della massaia italica, cuoca provetta?

Daniele Soffiati (DS): «Fino a un recente passato gran parte degli italiani moriva di fame, erano le élite che si dilettavano con cuochi e buon cibo. Inoltre, molti piatti simbolo della «tradizionale» cucina italiana, dalla pizza alla pasta, non sarebbero stati possibili senza il fondamentale contributo dei migranti italiani, che tornarono da terre lontanissime con qualche soldo in tasca e prodotti alimentari praticamente sconosciuti fino al 1900».

AG: «Non stiamo contestando che tra le nostre nonne vi potesse essere una Antonia Klugmann o una Nadia Santini ante litteram, ma è importante riconoscere che alla fine i piatti forti, quelli che sapevano davvero cucinare erano due o tre, quelli della festa, e poco altro. Erano sempre quelli, e non rispettavano nemmeno il criterio di regionalità di cui ci vantiamo oggi. Prendiamo i tortellini, per esempio…».

Lo sa che si sta muovendo in un campo minato, vero? Sono emiliana, non mi tocchi i tortellini…

AG: «Tortellini, agnolini, marubini, ravioli erano solo i nomi locali di un piatto che aveva le stesse caratteristiche principali dall’Emilia Romagna al Piemonte. E per giunta, non essendo codificato, ogni nonna d’Italia lo interpretava a modo suo, anche sulla base degli ingredienti che aveva a disposizione. Le uniche caratteristiche davvero locali erano la forma e la modalità di chiusura, perché si trasmettevano solo con la pratica e quindi si innescavano processi di imitazione diretta. Ma anche la forma e la chiusura dei tortellini cambiano nel tempo, come tutto del resto».

Quindi, se la cucina italiana non ha una tradizione secolare, a quando possiamo farla risalire?

DS: «La cucina italiana ha settant’anni o poco meno. Pensiamoci: tutto risale al boom economico del secondo Dopoguerra. È in quel periodo che l’industria alimentare conosce uno sviluppo esponenziale: i prodotti cominciano a riempire gli scaffali dei supermercati, nuovo modo di distribuire i beni di prima necessità; da quel momento, vi è la possibilità di portarli a casa nei bauli delle auto in spese utili per giorni, perché arrivano i frigoriferi, che consentono di prolungare la conservazione degli alimenti e di stoccarli anche per mesi, utilizzando il freezer; alcuni alimenti cominciano a essere impacchettati in incarti studiati appositamente per salvaguardarne la freschezza. E non dimentichiamoci del fatto che la corrente elettrica consente di far funzionare elettrodomestici, come il forno, che sveltiscono le preparazioni e permettono di liberare la fantasia in cucina. Per non parlare di Carosello…».

Quel programma ha fatto la Storia della nostra televisione: ha contribuito anche alla Storia della cucina italiana, quindi?

AG: «Senza alcun dubbio. Solo tramite l’«educazione al consumo» trasmessa dalla tv e da Carosello, gli italiani – le mamme e le nonne italiane, in particolare – hanno avuto le condizioni per creare la cucina domestica che conosciamo. Come spiega il ricercatore Damiano Garofalo nel suo «Storia sociale della televisione italiana», la pubblicità televisiva non si limitava a illustrare i prodotti di riferimento invogliando il pubblico all’acquisto, ma vendeva un’idea legata al desiderio di modernizzazione, al cambiamento del sistema sociale, al benessere personale e collettivo, all’inserimento degli italiani e delle italiane all’interno della società «globale» prodotta dalla circolazione dei consumi. Per farla breve, la televisione e Carosello fornirono agli italiani e alle italiane una conoscenza partecipata dei modelli sociali di consumo, spiegando il funzionamento dei prodotti, dove acquistarli e insegnando loro, di fatto, a consumare».

Quindi, la cucina italiana non è così antica come vogliamo credere, ma nemmeno così raffinata?

DS: «Anche qui, le diremo una cosa che potrebbe fare male: più si va indietro nel tempo più ci si rende conto che la cultura alimentare italiana non presenta alcuna differenza rispetto a quella delle altre regioni d’Europa. È vero che nel basso Medioevo e nella prima età moderna, l’aristocrazia italiana dettava le regole di stile e di buon vivere, e quindi anche a tavola, a tutta la nobiltà del Vecchio continente, ma solo per la maggiore disponibilità economica: in un sistema di valori in cui l’ostentazione era una componente essenziale del potere, è chiaro che chi poteva permettersi più spezie, più carne, più zucchero, più prodotti esotici e più banchetti finiva per essere invidiato e alla fine anche imitato, per quanto possibile. Per tutti gli altri, che poi erano il 90% della popolazione, essere italiano, tedesco, francese o svedese faceva poca differenza; alla fine si trattava di rimediare i carboidrati necessari con i cereali a disposizione, le vitamine con un po’ di frutta e verdura e, quando andava bene, anche qualche proteina e grasso animale».

Dobbiamo dire addio anche all’idea che la dieta mediterranea sia nata qui, quindi?

AG: «In qualche modo, anche questo concetto è frutto di una narrazione studiata ad hoc, un mito che non ha fondamenti storici. Sulle tavole italiane di un secolo fa, il grasso di base non era l’olio di oliva, ma il grasso del maiale, anzi la sugna, che è quello che fa più male. Le persone, sfiancate dal lavoro nei campi, mangiavano quello che c’era, quello che potevano, e mangiavano tutto, senza pesare o fare attenzione al valore calorico: la dieta è un problema di oggi, di chi ha troppo».

Insomma, con queste affermazioni ci è crollato più di un mito…

DS: «Spiace, ma bisogna essere obiettivi: la cucina italiana, buona e variegata come la conosciamo oggi, è un ritrovato recentissimo. Del resto, per avere le prove di quanto stiamo dicendo, basta sfogliare le testimonianze scritte di qualche secolo fa: nel 1844 Dumas scriveva nel suo Conte di Montecristo: «Faceva onore alla tavola come un uomo condannato da quattro o cinque mesi alla cucina italiana, cioè una delle peggiori cucine del mondo». E se lo diceva lui, noi gli crediamo».

“La cucina italiana non esiste. Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici” di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. ISBN: 9788804781417. Pagine 276. Mondadori